Friedrich Bertschinger u.a.: Die Geheimnisse der Eisenbahn: Technik, Betrieb und Organisation der Eisenbahnen [...]. (Basel, 2. Auflage 1955).

Erschienen im Februar 2015

Das Lieblingsbuch von Werner Nef

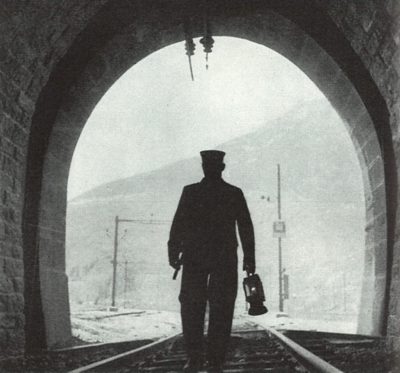

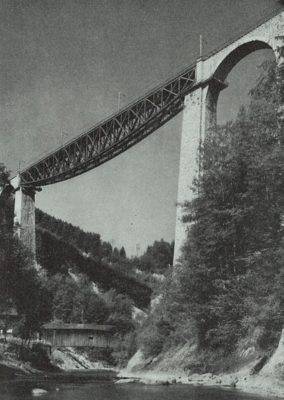

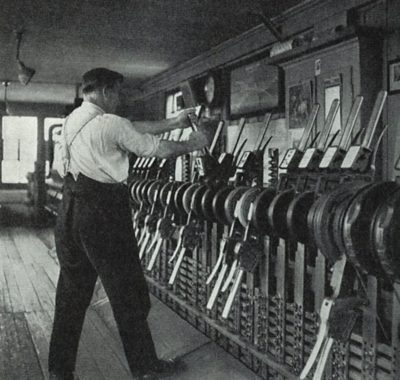

Das vierte Buch in dieser Serie widmet sich den «Geheimnissen der Eisenbahn», einem sehr speziellen Kapitel der Technikgeschichte, das die Menschen von Anfang an faszinierte. Der Leser ist ein echter Fachmann, der auf 40 Jahre Erfahrung als Lokführer zurückblicken kann.

&crop=(57,0,1105,697))