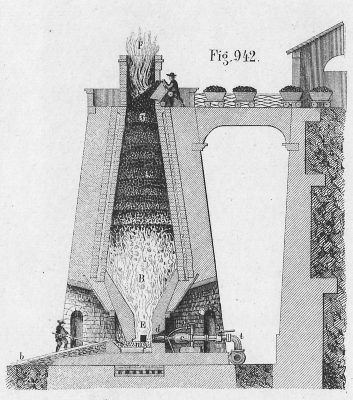

Durch die Öffnung am oberen Ende des Schachtes wurden Eisenerze, Steinkohlekoks und Kalkstein als Zuschlag schichtweise in die glühende Hitze, auf die sogenannte Gicht, gegeben. Dabei kam es darauf an, die Rohstoffe in möglichst gleichmäßigen Lagen aufzutragen. Das oben aufgegebene Material sackte unter dem Einfluss der Hitze allmählich in sich zusammen. Die in sich zusammengesackte, glühende Masse wurde dann am Fuß des Hochofens, wo die Hitze am größten war, abgestochen. Dazu öffneten Arbeiter eine Luke im Schacht und ließen die Roheisenmasse und die sich an der Oberfläche absetzende flüssige Schlacke ausfließen.

Bei Hartmanns Darstellung wird auch deutlich, wie sehr die Verfahrensabläufe auf zeitgenössischen Annahmen über den thermo-chemischen Prozess im Hochofen, der zu dieser Zeit noch kaum beobachtet oder gemessen werden konnte, basierten. Auffallend ist die grafische Betonung der nach unten absinkenden Schichten aus Erzen, Steinkohlekoks und Zuschlägen, mit dem Hartmann eine bestimmte Vorstellung von dem, was im Inneren des Hochofens vor sich ging, visualisierte. In der Abbildung wird gezeigt, dass die Rohstoffe in klar voneinander abgegrenzten Schichten nach unten absinken und im unteren Drittel des Ofens in eine glühende Masse aus Roheisen und Schlacke übergehen. Im Absinken durchliefen die Rohstoffe demnach mehrere Zonen, in denen sie sich unter der Hitze zersetzten und ihre Bestandteile dann chemisch miteinander reagierten.

&crop=(0,40,1275,829))